游泳作为一项重要的体育运动,在中国有着悠久的历史。然而,现代意义上的游泳竞赛制度却是在近代以来逐步形成并不断演变的。这一过程既反映了中国体育事业的发展轨迹,也体现了社会变革对体育制度的深刻影响。

一、萌芽与初步形成(19世纪末-1949年)

中国近代游泳竞赛活动可追溯至19世纪末。沿海通商口岸的外国人带来了现代游泳运动,并在租界内组织了最初的游泳比赛。20世纪初,随着新式学堂的兴办,游泳被列入体育课程,校际游泳比赛开始出现。1924年中华全国体育协进会的成立,标志着中国开始有了初步的体育组织管理体系。在此期间,游泳竞赛多集中在沿海城市,规模较小,规则也多参照西方国家。

二、制度化建设时期(1949-1978年)

新中国成立后,国家开始着手建立统一的体育管理制度。1952年成立的国家体委制定了一系列体育竞赛规章制度,游泳竞赛制度也随之逐步建立。1956年,中国游泳协会成立,负责全国游泳竞赛的组织与管理。这一时期建立了以全国游泳锦标赛为核心的竞赛体系,并开始实行运动员、裁判员等级制度。

值得注意的是,这一时期的游泳竞赛制度带有明显的计划色彩。竞赛安排、运动员选拔、成绩评定等都严格按照国家计划执行。虽然这种高度集中的管理体制在短期内促进了游泳运动的快速发展,但也暴露出灵活性不足等问题。

三、改革与发展时期(1978-2000年)

改革开放后,中国游泳竞赛制度进入转型期。1983年,第五届全运会游泳比赛开始试行新的竞赛规则和办法,标志着竞赛制度改革正式启动。这一时期的改革主要体现在三个方面:

一是竞赛体系多元化。除了全国锦标赛、全运会等传统赛事外,增加了全国冠军赛、全国青年锦标赛等不同层次和类型的比赛。

二是竞赛管理规范化。建立和完善了运动员注册制度、反兴奋剂制度、裁判员认证制度等,使竞赛管理更加规范。

三是竞赛组织社会化。开始尝试社会力量办赛,企业赞助比赛逐渐增多,打破了以往完全依靠政府拨款的模式。

四、专业化与国际化时期(2000年至今)

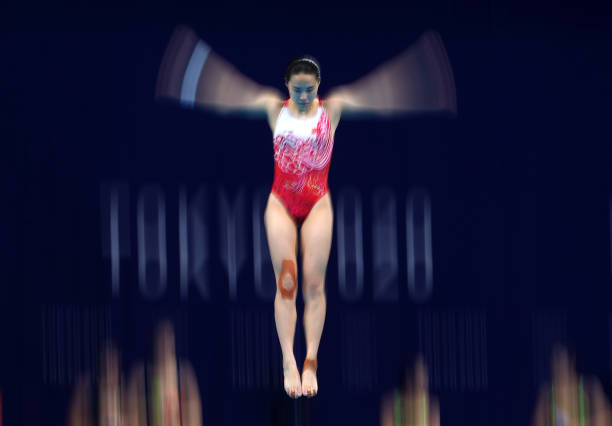

进入21世纪,中国游泳竞赛制度进一步与国际接轨。2008年北京奥运会的举办加速了这一进程。这一时期的主要特点包括:

竞赛体系更加完善,形成了以全运会、全国游泳冠军赛、全国游泳锦标赛为三大支柱,各类青少年比赛、大学生比赛为补充的多层次竞赛体系。

竞赛标准国际化,全面采用国际泳联规则,比赛计时、判罚等标准与国际完全一致。

竞赛功能多元化,竞赛不仅是选拔人才、检验训练成果的手段,还承担着推动项目普及、促进体育产业发展等多重功能。

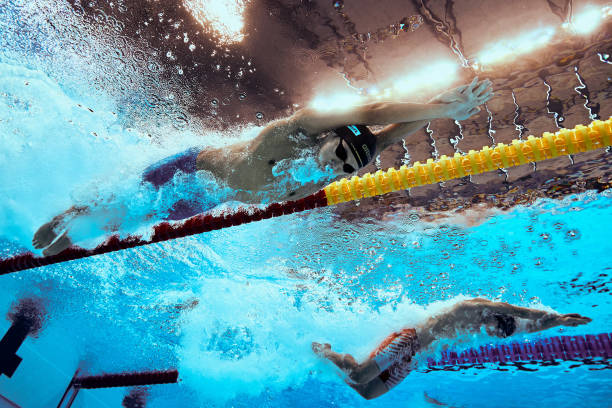

电子计时系统、即时回放技术等科技手段的广泛应用,大大提高了竞赛的公平性和观赏性。

五、现状与展望

当前中国游泳竞赛制度已经形成了较为完善的体系,但在实践中仍然面临一些挑战。青少年竞赛与成人竞赛的衔接、竞赛数量的增加与质量的保证、传统赛事与新兴赛事的关系等问题都需要进一步研究和完善。

未来中国游泳竞赛制度的发展,应当继续坚持国际化方向,同时充分考虑中国国情;在保持竞争性的同时,更加注重竞赛的教育功能;在推进专业化的同时,更好地促进大众游泳发展。

1.《中国游泳竞赛制度的形成与演变》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。

2.《中国游泳竞赛制度的形成与演变》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址:https://www.apelsports.com/article/0b3d56fe0d10.html